調査分析レポート

論文データを活用した共同研究者探索プロセスの提案

~生成AIによるデータ処理の可能性~01はじめに著者:中辻 裕 株式会社ジー・サーチ

本稿は産学連携学会第23回大会の発表要旨と発表内容を基に加筆・修正したものである。

はじめに

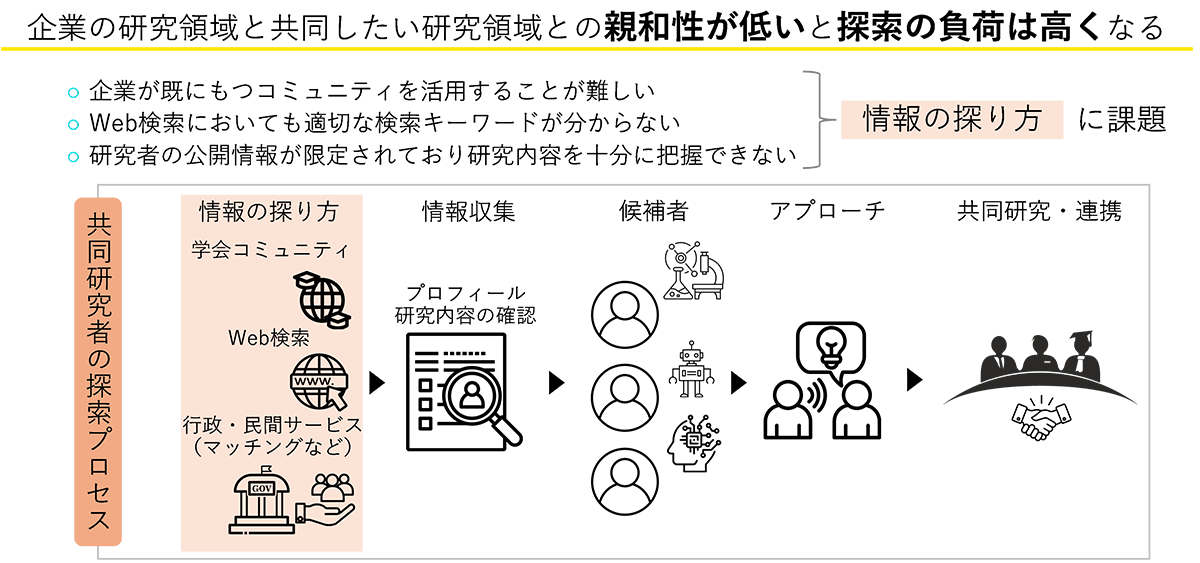

さらには、候補となる研究者を見つけることができたとしても、その研究者の公開情報が限定されているために研究内容を十分に把握できず、研究領域との親和性を判断することが困難な場合もある。適切な研究者の探索のためには、適切な検索キーワードの選択および得られた情報の選定が求められ、それらを可能にするためには、連携したい領域に対しある程度の理解をする必要がある。そのため、研究領域との親和性が低いほど、共同研究者の探索には多くの時間を要する。

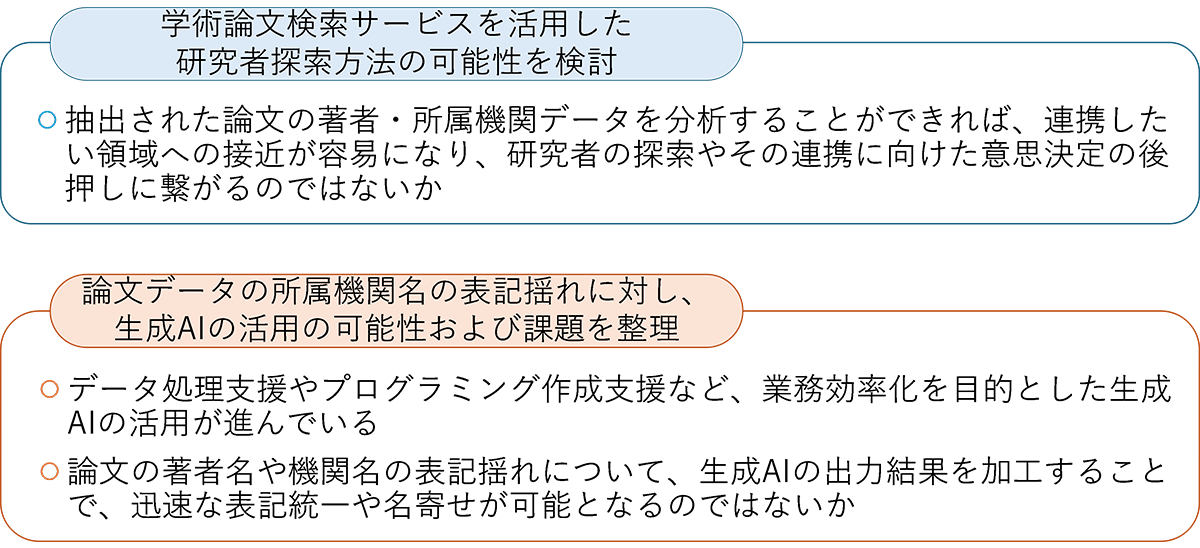

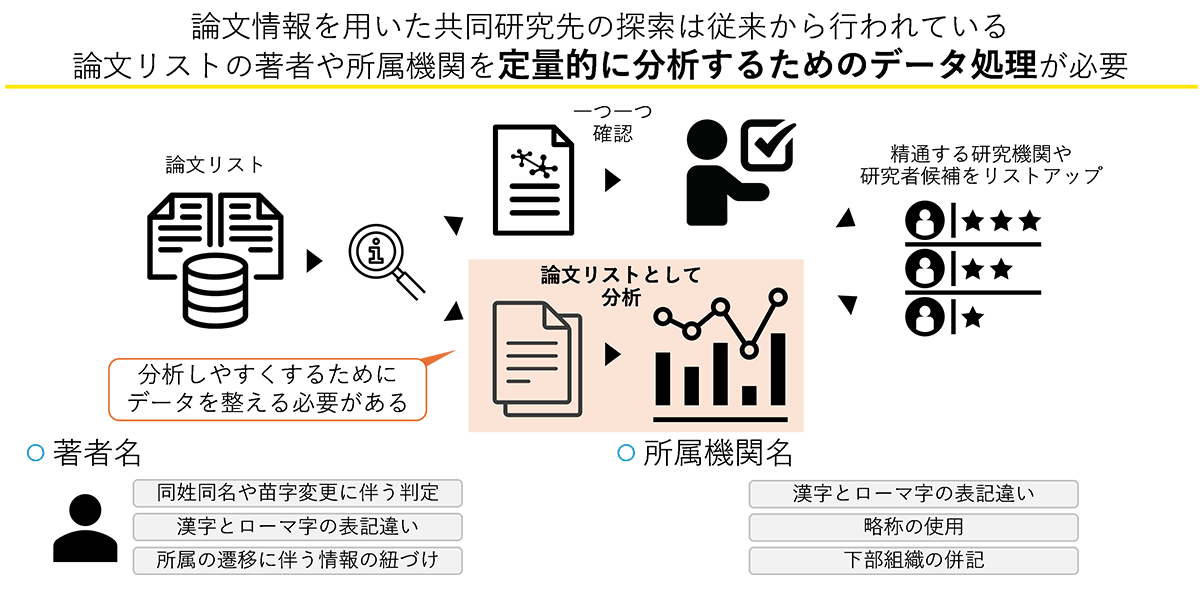

上記の課題の解決については、学術論文検索サービスに可能性を見出したい。このサービスを利用すれば、キーワードや技術用語を設定することで様々な領域の学術論文(以下、論文)を抽出することができる。抽出された論文の著者データを分析し、定量的に整理することができれば、連携したい領域への接近が容易になり、研究者の探索やその連携に向けた意思決定の後押しに繋がるだろう。特に論文を活用すれば、国内外の著者や所属機関を把握可能な上、Web検索よりも質の高い情報を得ることで研究領域への理解も深まる。

しかしながら、論文データの活用にも、同姓同名の判定が必要であること、ローマ字や漢字といった著者名表記方法の揺らぎ、所属機関名(以下、機関名)の表記の不統一、略称の使用、下部組織の併記の有無、学術論文検索サービスで独自に付与している著者および機関IDの紐づけの有無など、主に表記揺れに関する多くの課題が挙げられる。これまでは、著者名・機関名の表記揺れについて、論文集計時に手作業による修正がなされてきた。また、機関名に関しては、過去の名寄せデータを蓄積することで独自の名寄せリストを作成している場合もあるが、その手法は属人的なものであり再現性がない。

これらの課題については、生成AIに解決の糸口を見出したい。近年は、データ処理支援やプログラミング作成支援など、業務効率化を目的とした生成AIの活用が進んでいる。論文の著者名や機関名の表記揺れについて、生成AIの出力結果を加工することで、迅速な表記統一や名寄せが可能となるのではないか。