調査分析レポート

論文データを活用した共同研究者探索プロセスの提案

~生成AIによるデータ処理の可能性~03結果著者:中辻 裕 株式会社ジー・サーチ

結果

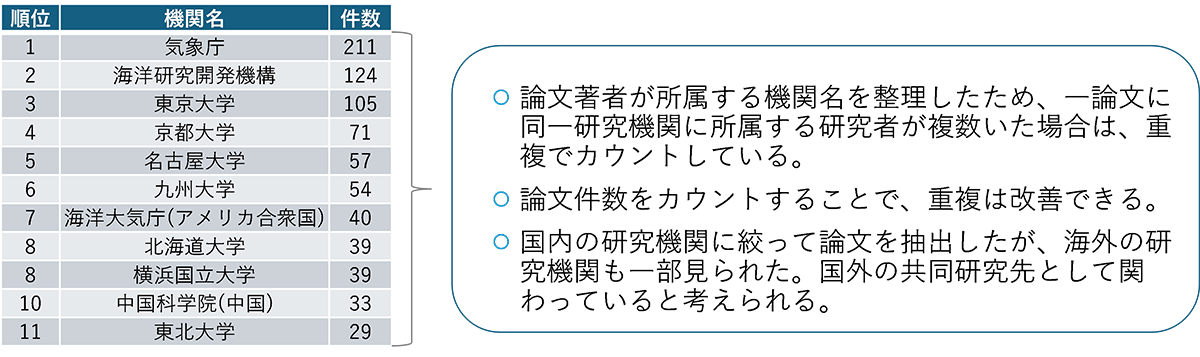

378件の論文から共著者名および機関名を整理し、延べ1,820名の著者リストと1,810機関の所属機関リストを作成した。

生成AIによるデータ処理を行った結果、機関名の抽出と翻訳処理はできていたものの、手作業による機関名の名寄せが必要なデータを複数認めた。そのため、手作業により表記を統一した上で、所属機関ランキングを作成した。所属機関ランキングから、本テーマに関する国内の主要な研究機関および主要研究機関と共同研究の関係にあると思われる海外の研究機関を確認することができた。しかし、図6では、一論文に対して同じ研究機関に所属する研究者が複数含まれる場合、重複カウントになっていることに注意が必要である。

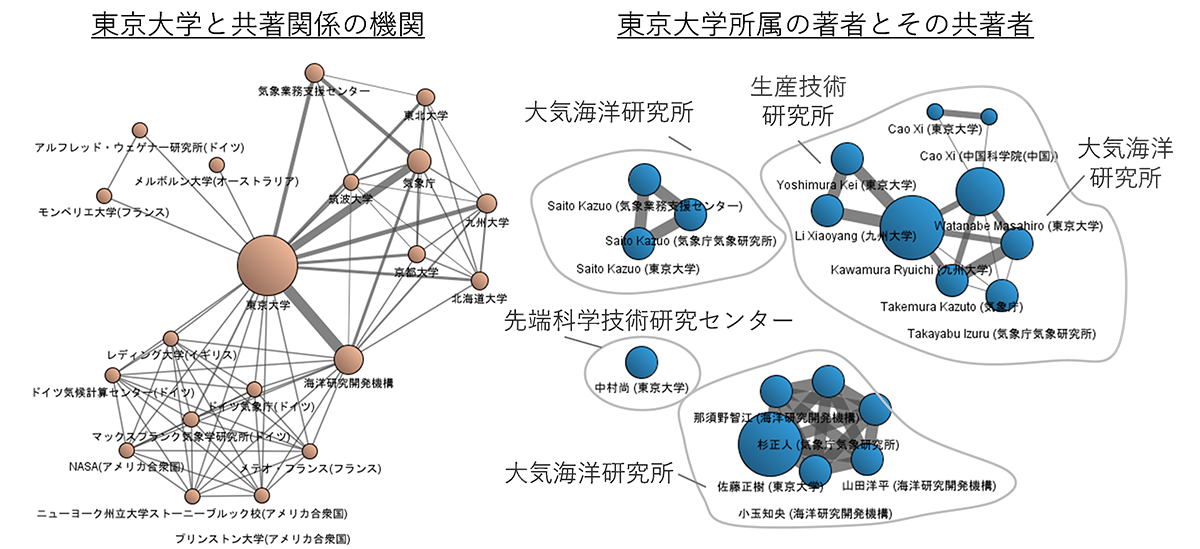

次に、専用の集計ツールから名寄せ後の機関名と著者名を用いて主要な研究機関の共著関係を可視化したネットワーク図を作成した。図表7では、東京大学と共著関係にある研究機関の可視化と、東京大学に所属している(または過去に所属していた)著者と共著関係にある研究者を可視化した。東京大学と共著関係の研究機関のネットワーク図をみると、東京大学では、国内研究機関だけでなく、アメリカやイギリス、オーストラリア、ドイツ、フランスなどの研究機関とも共同研究を実施していることが分かった。東京大学所属の著者とその共著者のネットワーク図を見ると、本テーマを研究する東京大学の研究者の所属は大きく3つの下部組織に分かれていた。研究内容によって関わっている組織が異なる可能性が考えられる。また、所属の違いによる同一人物かどうかの判定は、ネットワーク図から同一人物かどうかの判定を行うことが可能であることが分かった。

共同研究先を探索する際には、所属機関ランキングや共著関係の可視化によって、研究機関別に中心人物を特定し、共同研究先候補のリストを作成することができるだろう。そのリストを基に、研究機関や各研究者のホームページ、所属学会など、情報を捕捉することによってヒアリングの優先順位を付けることができ、実際にアプローチしてみるといった共同研究探索の次の施策に移ることができると考えている。