調査分析レポート

研究パートナー探索事例『3Dフードプリンティング』03研究パートナー探索事例著者:熊野 康孝 株式会社ジー・サーチ

研究パートナー探索事例

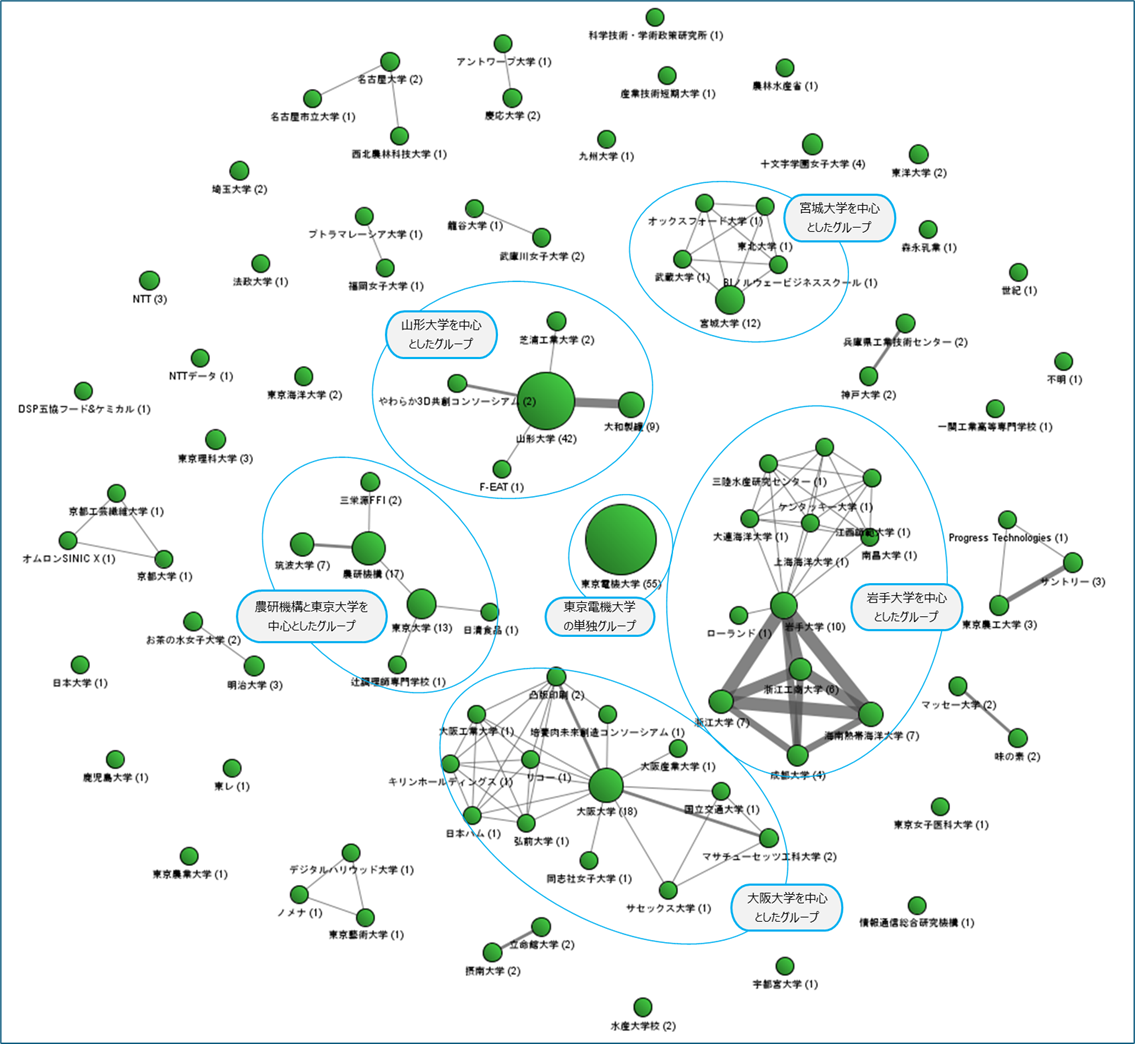

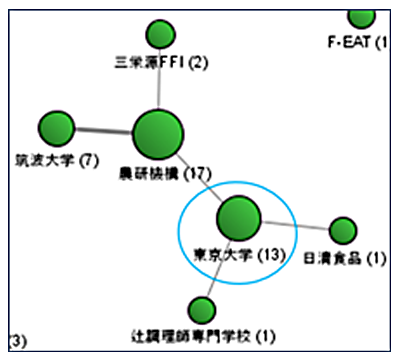

図1は分析データ全体から作成した『機関名マップ』です。円の大きさは文献数の多さを示し、線の太さは共著の多さを示しています。

このマップでは「各機関における共同研究の状況」を一目で把握でき、各研究機関の状況を俯瞰分析することができます。

一般に民間企業が大学や公的研究機関と共同研究を行う場合、候補となる機関が既に他の競合関係にある企業と共同研究していると利益相反や情報漏洩などのリスクが存在するためにハードルが高くなる傾向にあります。したがって、ここでは競合企業と共同研究していない大学や研究機関を見つけることがポイントと言えます。

作成した『機関名マップ』に多くの機関名が登場し、候補となる機関の目星がつけづらい場合は、注目技術(キーワード)で絞り込みを行うことも有効です。

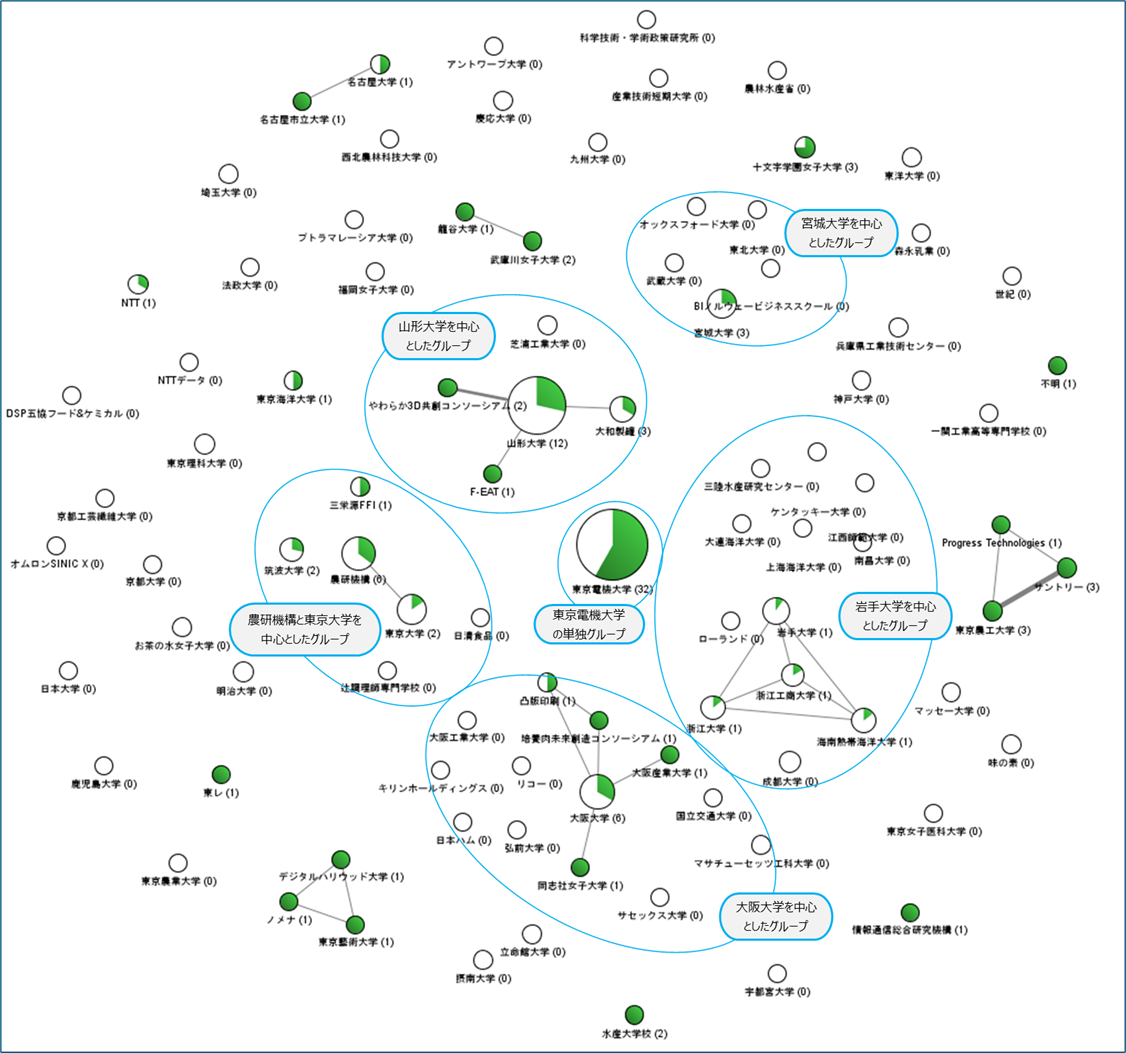

3Dフードプリンティング技術の中でも特に「食用インク」に注目していると仮定して、図1のマップをキーワード「インク」で絞り込みして作成したマップが図2になります。この場合、緑色の面積が大きい機関が有力な候補先と考えることができます。

次のステップでは候補となる研究機関の活動状況を確認します。

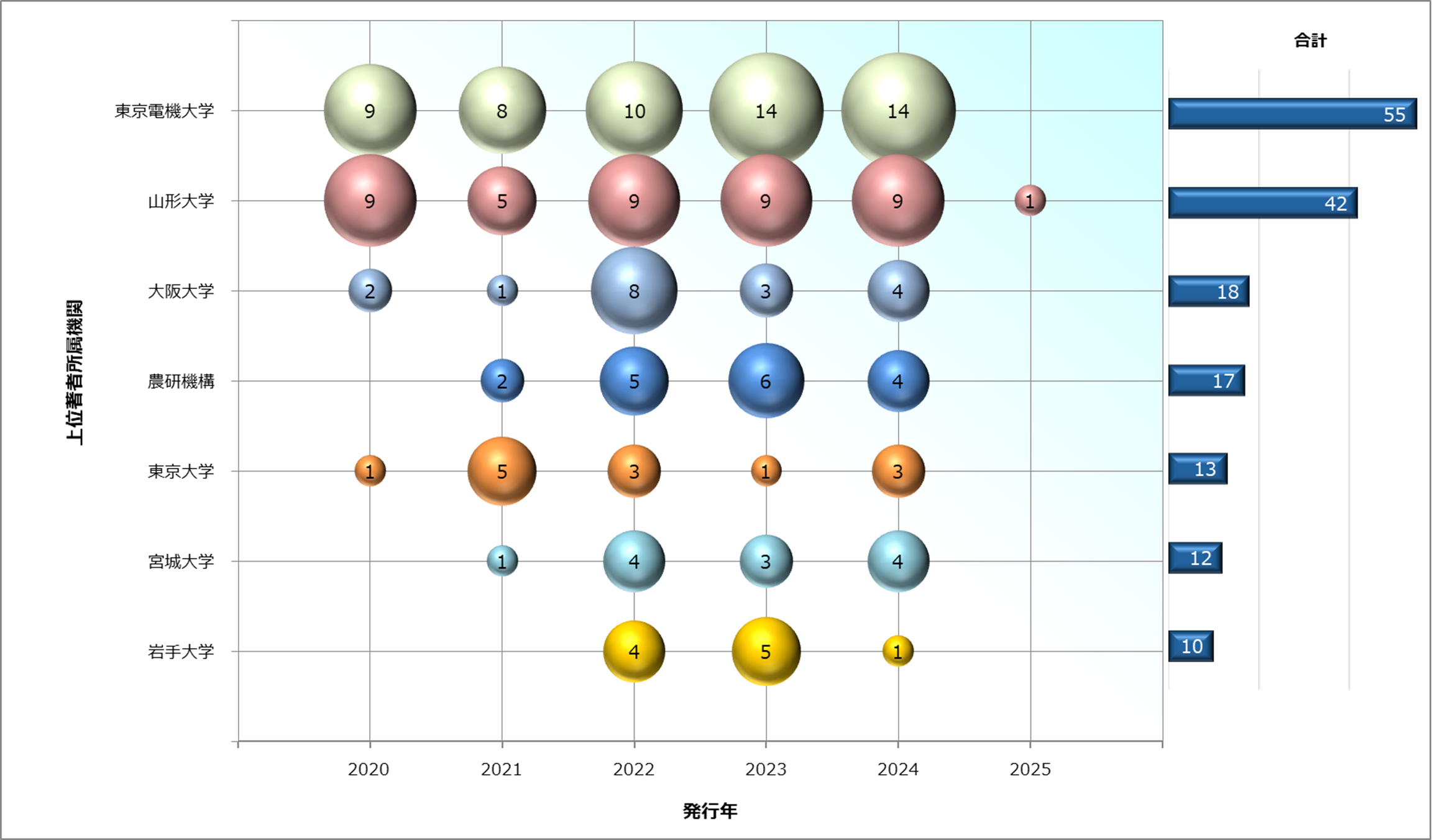

図3は上位研究機関の研究活動マップです。文献の発表数の傾向(上昇・下降・横ばい)をみることで、その研究機関の活動状況のトレンドを把握できます。

一般に上昇傾向にある機関の方が好ましいと言えますが、下降傾向にある機関でも研究パートナー候補としての可能性はありますので、検討材料の一つとして捉えてください。

研究パートナーの候補先が見つかりましたら、『人脈マップ』を作成します。

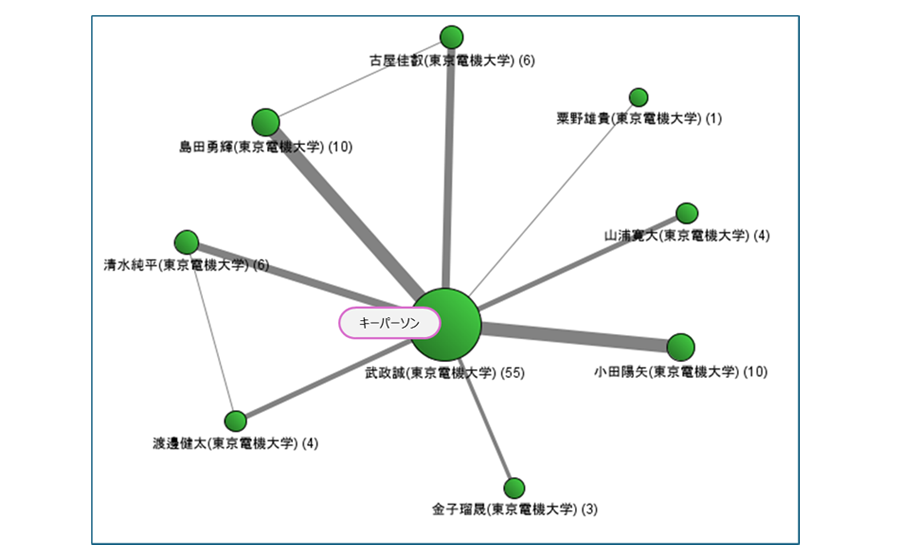

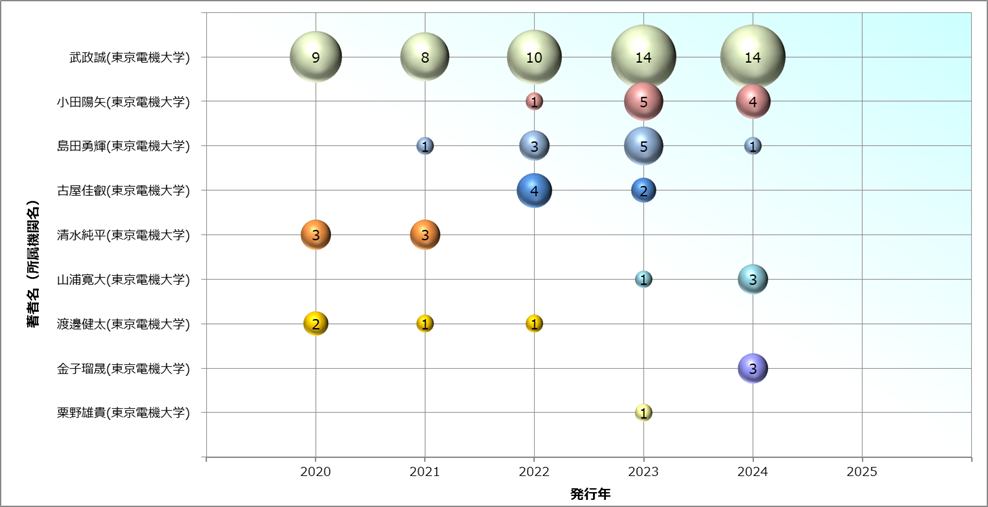

図4は文献数が最も多かった東京電機大学で作成した人脈マップ、図5は同大学の著者別研究活動マップになります。

人脈マップでは研究の中心となっているキーパーソンを確認することができ、活動マップでは各研究者の活動状況を発表文献数を指標として把握することができます。

こちらの大学の例では企業との共同研究が無く、また最近の研究活動も活発であるので、研究パートナーの候補として有望と考えることができそうです。

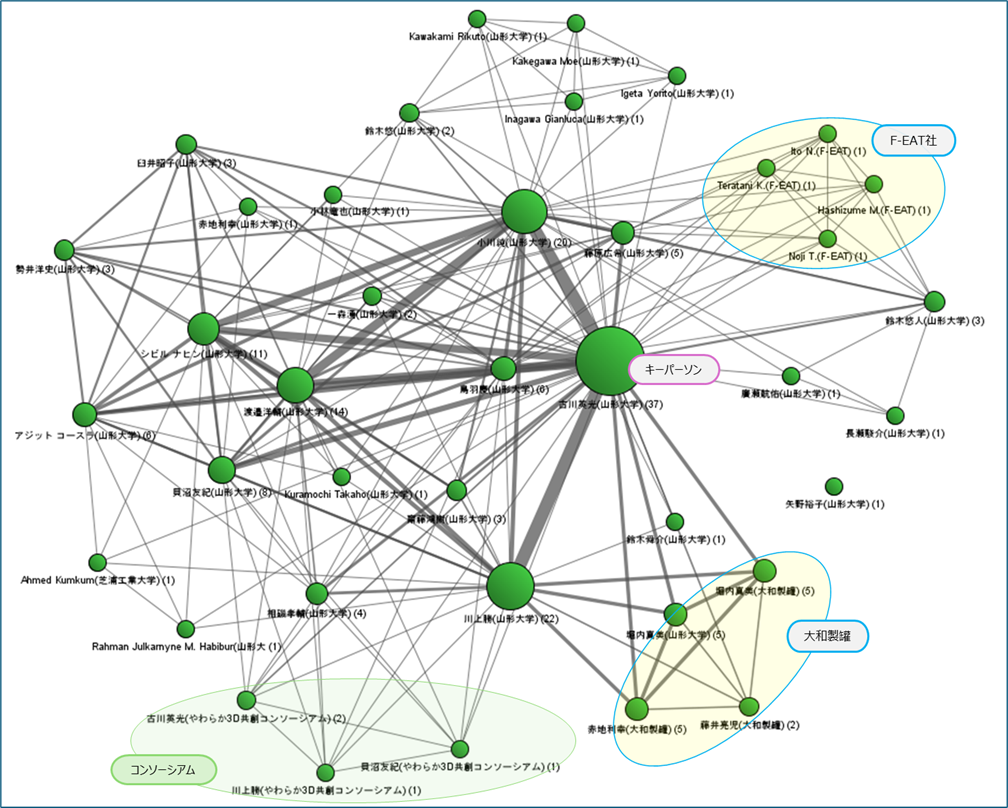

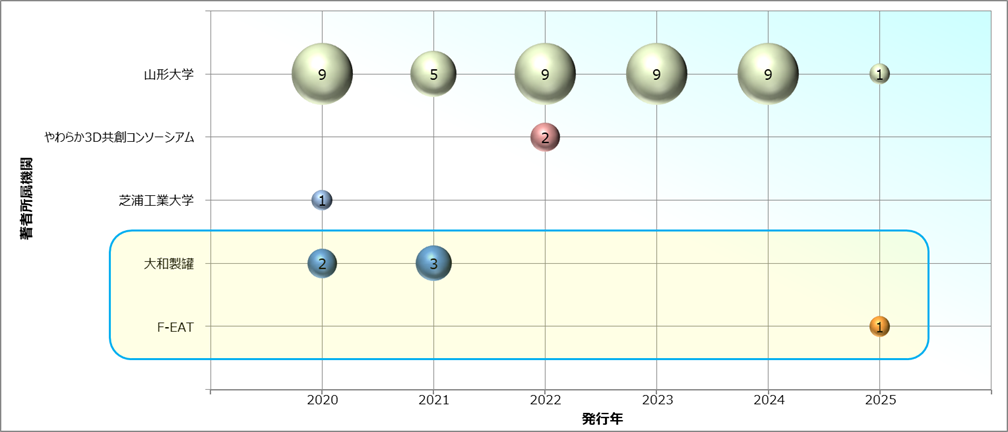

次は文献数で2位であった山形大学を取り上げます。同大学の人脈マップを図6、研究活動マップを図7に示します。

キーパーソンを中心に同じ大学内の研究者が多数存在していますが、2つの企業とコンソーシアムの存在も確認できます。つい最近(2025年)も民間企業との共同研究を行っているので、研究パートナーの候補としては難しいように思われますが、コンソーシアム経由であれば可能性はあるかもしれません。

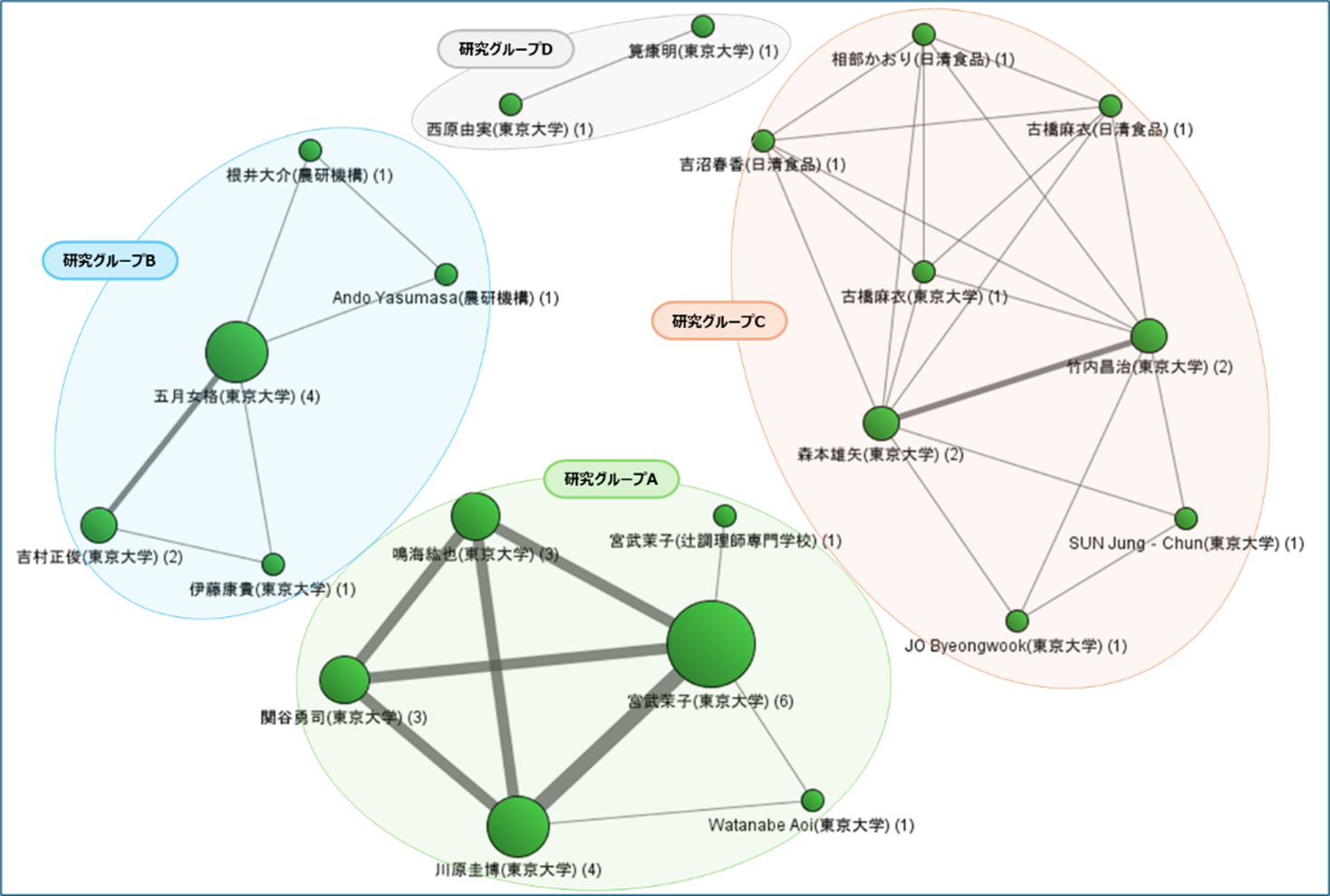

最後の事例として東京大学を取り上げたいと思います。同大学の人脈マップを図8に示します。

図1で示した機関名マップでは同一の機関名はまとめて集計されてマップ化されますので、同一機関内に複数の研究グループが存在する場合、その関係性を正確に把握することができません。しかしながら、人脈マップを作成することで各研究グループの構成を把握することができます。

図8の人脈マップによりますと、東京大学には4つの研究グループが存在していることが確認できます。

そのうちの一つ(図中の研究グループC)は企業との共著関係がありますが、それ以外のグループは企業との共著関係は存在していませんので、研究パートナーの候補先として優先順位を上げて考えることができます。